AIが得意とすることは、主に2つあります。

まずは、「テキストや画像、音声の分析」です。

これまでデータ分析が難しかったテキストや画像、そして音声などの表形式で構造化されていないデータ(非構造化データ)の読みとりや分析を、AIは得意とします。

例えば、SNSや動画投稿サイトなどの普及によって、非構造化データは急増しています。

今までは非構造化データの分析を自動化するのは難しくて人が行っていましたが、AIの発展によって自動化が可能となりました。

AIのこの機能は、昨今使われるようになった音声による文字入力機能や顔認証システム、自動運転技術などにも活用されているので、日常生活にもどんどん広まってきています。

特に、生成AIは入力された指示に対して、合理的な回答をすることを得意としています。

これはビジネスで役立つようなアイデア出しや文章の要約、提案書やプログラミングコードの下書きといった作業を、人よりも速く行ってくれるものです。

文章生成AIに「この文章を翻訳してほしい」と指示をすると、指示が日本語であることから、言語指定無しでも日本語に翻訳してくれるくらい進んでいます。

こういった機能は学習を助けるアプリ等にも多く使われ、問題の解答や説明などにも活躍します。

そして、「学習データに基づいた回答・作業」です。

AIは大量の学習データをもとにした計算や分析と、それによって発見したパターンや法則をもとにデータの処理を行うことが得意です。

与えられたルールに従って作業を自動化することも得意なため、反復作業は人より速いスピードで処理してくれるので時間短縮になります。

この特徴を活かして、小売業などでは需要予測やECサイトのレコメンド機能などに活用したり、教育現場では過去問の集計や分析、テストの予測問題の作成などに役立ち、MEDICALAIGOALの生成AI学習にもこの機能は活用されています。

今や受験にスマホはマストと言われていて、多くの受験生が武器にして戦っています。

というのも、様々な学習アプリを入れたり、スマホを使ってオンライン授業を視聴したりと、勉強ツールとしてとても有効活用している方が多いからです。

スマホを使って勉強する利点としては、「場所を選ばない・自分のペースを保てる・すき間時間を活用できる・コンパク・自分で選択した教材を使える」というものが挙げられます。

大学受験で見てみると9割以上の方がスマホを使った勉強、すなわち❝スマ勉❞を取り入れています。

医学部生の方の中にも、かつて受験生時代にスマホを受験勉強のツールの1つとして役立てていた方も多いのではないでしょうか?

具体的な活用方法として1番多かったのが、時間管理です。

自分が何をどれだけ勉強したのかを記録して管理をすることで、学習スケジュールを上手に立てられたことが、偏差値を上げる道筋として正解だったそうです。

MEDICALAIGOALの生成AI学習でも勉強履歴や科ごとの正答率が分かるため、自分に足りない部分が浮き彫りとなって必要な勉強が明確になります。

それにより、今後の学習スケジュールを考える材料になるのです。

また、移動時間や次の予定までの空き時間を無駄にしたくない受験生にとって、場所や時間を問わないスマ勉はまさに理想です。

間違えた問題を優先的に復習できるような機能や、試験の予測問題に触れられる機能は、数をこなしたい方にとって好評です。

メインは紙教材派という方も多いと思いますが、それを補いプラスαの要素として、スマ勉を取り入れてみてはいかがでしょうか?

MEDICALAIGOALの生成AI学習は、1つのソフトの中に28科目のカテゴリーとランダム機能があり、膨大な量の試験問題のデータが盛り込まれています。

そして、その一つ一つに対して根拠を分かりやすく説明した解説を付け、それらも現役医師と連携し、本当に医師国家試験合格に直結する内容であるか否かを判断したうえで提供しています。

一人ひとりの勉強データを自動的にとるという機能もついているので、何冊もの試験対策テキストを買い込んで、それらの中から自分が受験する年に出やすい問題を分析し、さらに自ら学習記録を付ける・・・といった作業の量や時間を考えると、とても効果的且つ経済的と言えます。

また、これは医師国家試験対策だけでなく、日頃の授業の復習や大学の試験対策にも活用することが出来ます。

勉強は、費やした労力が必ずしも成績アップに繋がるかと言ったら、そうではありません。

便利な時代になってきたからこそ、今後は自力でやらなくても頼れるところは最新技術に委ね、人(自分)にしかできない部分に全力を注ぐやり方が主流になってきます。

限られた時間の中で、いかに真の試験対策をするのかが合格へと繋がるため、最新生成AI学習で最小限の時間と努力で合格を目指すことをおすすめします。

中には日々の生活を仕送り等でやりくりしなくてはいけない医学部生も多く、アルバイトをしたくても時間的に厳しいとの悩みも多く聞きます。

早めに入会することで永続的に割引が効く今だからこそ、周囲よりも一歩先に試験対策を始めてみませんか?

1年生の内はまだ、教養科目等の履修で授業はそれほど難しくなく、6年間の中で最も時間に余裕があり、大学生活を満喫できる年だと言われています。

しかし、2年生になると医学の勉強が本格的に始まり、覚えなくてはいけない医学用語が飛び交い、教科書も1冊で1万円するほどのかなり分厚いものを使用するようになります。

この学年から、試験前は大学受験並みの勉強が必要になると言われています。

中にはここから留年の危機を迎える人も出るほどなので、2年生からは一切が気を抜けません。

アルバイトをしている人も増え、平日は勉強にアルバイトにサークル等・・・フルで予定が詰まることが多くなります。

3年生からは基礎医学から臨床医学へと変わり、全ての科を勉強してくことになりますので、試験前はテスト科目の多さに驚くことでしょう。

4年生になると臨床医学もさらに本格化し、実習の準備のために、OSCEという実技試験やCBTという総合的なテストを受けます。

これに合格しないと実習に参加できないので、ここでもかなりの時間を勉強に費やすこととなります。

5年生は実習が多くなり、このあたりから医師国家試験対策を同時進行で始める方が多いです。

とはいえ、実習の準備に明け暮れて勉強時間を確保できないという声も多いようです。

6年生は、医師国家試験の勉強はもちろんのこと、卒業後の進路を決める時期でもあります。

マッチングという名のいわば就活を行う必要があり、これと更に卒業試験の勉強を両立しなければなりません。

医学部生全体では睡眠時間が「4~6時間未満」が約40%で最も高く、とても忙しい日々を送っていることが伺えます。

MEDICALAIGOALの生成AI学習は、忙しい合間のすき間時間に効率よく医学を定着させるための要素を取り入れた問題を提供し、試験で点が取れるようサポートしています。

いかに時間を上手く使うのかがポイントの医学部生は、スマートフォンを使った勉強法もどんどん活用していきましょう。

医師国家試験に不合格になってしまった先輩方に話を聞くと、必修で点を取れなかったという反省が多くありました。

1番出題数の多い必修だからこそ、対策を取らないと8割の正答率を保つことが出来ません。

国家試験では「医療面接」、「保健医療論」、「医学英語」など受験生にはなじみの薄いテーマからも出題されます。

また、内容としては実臨床に近く、臓器別中心の座学では学びにくいテーマからも出題されるため、実習から遠ざかっている6年生の受験生には対策しにくいと言えます。

必修に出題されるテーマを万遍なく抑えておかないと、❝そもそも知らなくて解けない❞、❝すっかり忘れていて解けない❞ということが大いにあり得るのです。

そもそも必修問題では、簡単な問題が出題されるのではなく、臨床的な常識が試されます。

今後医師になってから絶対に必要な知識が求められるので、医師からすれば常識問題であっても医学生からすれば難しく感じてしまうようです。

他のあらゆる教科とは違った特徴をもつ必修問題を制するためには、必修に特化した対策が必要です。

敵を知ることがあらゆる試験対策の基本であるため、医師国家試験の出題基準に1度目を通しておきましょう。

一般・臨床の問題と一緒に解いていると、シンプルに考えれば良い問題を深読みする癖がついてしまったり、臨床的常識と例外が混同してしまったりします。

深読みせずに、多くの人が選びそうな答えを選ぶという判断も重要になります。

勉強は国家試験の直前だけで良いという強者の意見もありますが、過去に一度解いた問題を前にするのと、全く初めて目を通す問題を解くのとでは、精神的にも身体的にも負担が大きく異なってきます。

MEDICALAIGOALの生成AI学習が選出した、試験に出やすい必修問題の数を多くこなし、繰り返すことで問題に慣れておくことをおすすめします。

合格する人は、自分で立てた計画をやり切るという特徴があります。

無謀な目標設定は、モチベーションダウンの原因になるため避けることが前提ですが、自分が達成できる目標を細かく設定し、目標達成を繰り返すことで自信をつけ、最後までモチベーションを保てた人が合格を手にしています。

失敗した人の多くは、「モチベーションを維持できなかった」、「勉強スケジュールを立てていなかった」

と言います。

誰にも頼らずに一人で勉強したり、多くの情報に惑わされてあれこれ手あたり次第に教材に手を伸ばしてしまい、どれも中途半端に使用することしか出来なかったという方は、合格率が低いのです。

例えば予備校に通ったりオンライン授業を受けたりすることで、孤独な勉強ではなくなり、周囲とコミュニケーションを取りながら、みんなで試験に向かって頑張るという雰囲気の中で勉強できますが、一人で机に向かっていると、自分の立ち位置が分からなくなり、やる気も段々と落ちていき、勉強のペースが下がってしまいます。

医師国家試験は、合格率が高いから普通に勉強していれば大丈夫だと思って油断している人は要注意です。

また、試験に落ちる人には勉強時間が短いという特徴もあります。

合格する人の多くが1日10時間ぐらい勉強しているのに対して、落ちる人は勉強時間が半分にも満たないことが多いようです。

そして、周りの情報に振り回されてしまうのも不合格者の特徴で、勉強方法に悩んでいる時には周囲が気になり、「この勉強方法がすごく良い」という情報にすぐに飛びついてしまい、自分に合っていないやり方で勉強を続け、最終的に中途半端に終わるというのはよくある話です。

合格できる人は自分の勉強法を確立して、効率よく行っています。

合格したいのであれば、自分のまとめノートを作るなどして自分の弱点を整理し、知識を定着させることを心がけることが重要です。

これらは、MEDICALAIGOALの生成AI学習が代わりに担います。

自分の勉強時間をAIが記録してくれるので、毎日どれだけ頑張ったかが目に見えてやる気に繋がります。

他にも弱点問題をまとめたり、自分の勉強の進み具合が確認出来たりと、一人で勉強していても誰かが陰でサポートしてくれているという気持ちで安心感も生まれると思いますので、合格へと距離を縮めてくれるでしょう。

受験生は試験に合格できるか否か、常に❝疲れと不安❞が付き纏い、ストレスを感じているという方が多いです。

「勉強ばかりで疲れが取れない」、「これだけ勉強しても当日点数が取れなかったらどうしよう」、「あの問題もこの問題もまだ解いていない」・・・と、勉強すればするほど分からない問題が出てきて焦ったり、あれこれテキストを見返しては自分の知識の乏しさに途方に暮れてしまったり…

不安だからこそ勉強するのに、勉強するほど不安が増すという悪循環もあるようです。

そのため、やはり自分がやるべきテキストを厳選し、色々な教材を片っ端から解くのではなく、これと決めた範囲を繰り返し勉強することが、知識を定着させるコツです。

過去問を解いて問題形式に慣れたり、公衆衛生と必修を主に何通りか解き直したり、間違えた問題のみを再度解き直す日を作ったりしましょう。

また、落ち着いて勉強できる環境を作るだけでも、精神的負担が全然違います。

不安の対処法として、気分転換に外に出たり、勉強する環境を変えてみたという意見も多くありました。

スマートフォンを使った勉強法なら場所を選びませんし、リフレッシュで遊びに出掛けた際にも、移動時間やカフェなどでサクッと苦手科目の確認が出来ます。

短時間でも一問一答で問題に触れておけば、小さな積み重ねが後に結果として現れるでしょう。

MEDICALAIGOALの生成AI学習ならどこでも使用でき、内容は現役医師とタッグを組んで厳選しているので、国家試験に出題される可能性の高い問題に触れることが出来ます。

また、知識の抜けを見つけて何度も復習すれば、正答率が上がるのを確認出来て自信にもなるでしょう。

勉強ツールに生成AI学習を導入して、心機一転やる気アップに役立ててください。

分野別で、医師国家試験の出題数が多い科目に注目してみると、公衆衛生がダントツです。

例年約50問以上が出題されていて、直近3年分の国試では約66問という出題数でした。

公衆衛生の出題割合は、医師国家試験400問中16~17%も占めているという状況です。

勉強が先延ばしにされがちな公衆衛生ですが、秋頃までには手をつけ始めることをおすすめします。

続いて、消化器、血液、感染症、神経、医学総論、産科あたりも出題数が多く、試験対策の中でも重きをおくべき科目とされています。

そしていわゆるマイナー科目(眼科や放射線科)については、その中でも精神科の問題がわりと出ていますので、対策しておいて損はありません。

また、救急の問題も多く出題される傾向にあるため,対策を怠らないようにしましょう。

どれも暗記が多い科目ですので、とにかく数をこなすことが全てです。

ただ、暗記しただけでは当日迷いが出た時に間違える可能性が高まるので、しっかりと根拠を持って答えるように心がけることも重要です。

そこで、MEDICALAIGOALの生成AI学習なら解説も丁寧でわかりやすく、次の正答率を上げる工夫がなされています。

間違えた問題だけを繰り返し解くことも可能で、苦手克服に便利なのです。

日課として、❝〇〇時から〇〇問解く❞と決めてやるのもおすすめですし、直前の見直しにも使いやすいです。

出題傾向としては、「実臨床に近いテーマ」、「臓器別中心の座学では学びにくいテーマ」、「医療面接・手技・プライマリケアなどのテーマ」からが多いです。

診断型で症例文から診断名を問うだけではなく、病態型で個々の症例の全体像を問うものや、対応型で個々の症例に対して適切な対応の仕方なども問われています。

中でも最も多いのは対応型で、将来患者を受け持った際に、主体的に検査や治療を計画して実行していくための、臨床的な思考力と判断力が求められます。

特に近年は、臨床実習に重きをおく流れがあり、実習での経験の有無によって答えが分かれる問題に加え、研修医レベルの知識を問う問題も増加しています。

実習の際には、これが国家試験に繋がっているのだと、隅々まで学びとる意識を持って挑むようにしましょう。

そして、医療関連法規や研究設計、研究データを正しく読みとれるのか問うものも頻出しており、特に臨床実地問題では、性別と年齢が提示されている実際の症例についての出題があり、その時の判断や知識が問われます。

問題と答えをまるごと覚えるというやり方を取ると、点数に結びつかない勉強法となってしまう危険もありますので、自分の答えに説明をつけながら考え、設問の種類に関わらず、まずは診断を行うということを癖にしていくと力がついてきます。

そういった訓練は、何度も繰り返さないと本番でも活かすことは出来ません。

試験に出やすいとされる疾患や症例をかき集めたMEDICALAIGOALの生成AI学習を使うと、本当に役立つ問題だけに注力して勉強を進めることが出来ます。

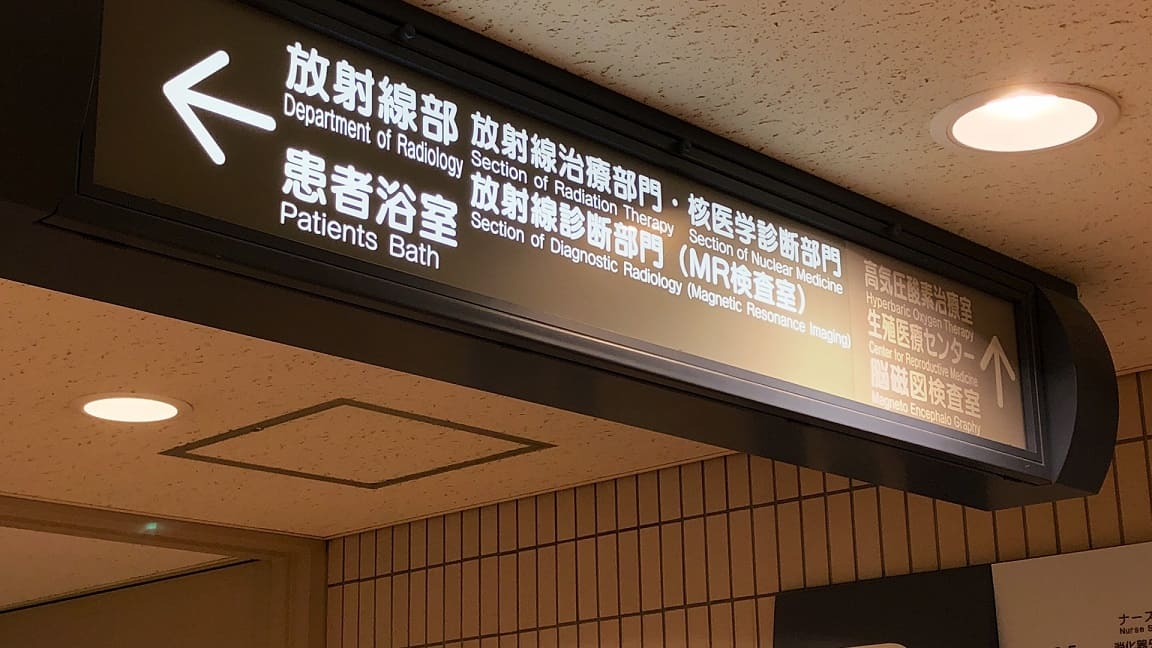

医師国家試験合格のために画像を読む力は必須です。

CTやMRIといった放射線科領域はもちろんのこと、超音波や病理や心電図、公衆衛生領域のグラフや表など、画像の種類は様々です。

直近で見てみると、国家試験全400問のうち、なんと89問(約1/4)が画像問題でしたので、配分は高めです。

特に臨床問題は全250問中80問(3割以上)を画像問題が占めており、中には画像が読めないと解くことができない問題も含まれていました。

しかし、医学部生の中には病理画像に苦手意識を持っている方は多いようで、所見を言葉として学ぶだけでなく、画像を実際に見て言葉と画像を結び付けて覚えることが重要です。

最近は診断そのものを問う画像問題は減少傾向にあり、代わりに画像所見をもとに診断し、その後の治療や対応などを問う問題が多くなっています。

過去問を演習する時には、「これは思考力を養う訓練に使う問題なのだ」と割り切って解くようにすると良いでしょう。

そして疾患だけでなく、実習で使用したことのある器具の確認も大切です。

最近の医師国家試験に登場した器具は、各診療科の実習で、見学中に目にしたものでした。

器具の形状や使用方法を再確認しておきましょう。

生成AI学習では、回答に迷うような問題から定番のもの、そして総合的な思考力を試されるものまでを取り揃え、ランダムに出題して試験本番を想定した演習が出来るようなシステムに作り上げています。

MEDICALAIGOALで学べば、画像問題も怖くありません。

マイナー科目は、対策が手薄になる人が多い傾向があります

例えば、精神科や眼科、耳鼻科や整形外科などがマイナー科目と呼ばれるもので、実際の国家試験でも出題数が毎年少ないと言われています。

他と比べて出題割合が小さいというのは確かですが、取りこぼすことができない問題も出題されますし、出題数が少ないからと言って捨ててしまっては、最終的に正答率が足らず不合格になってしまう危険もあるため、それだけは避けた方が良いでしょう。

また、いずれ臨床現場ではマイナー科の知識は必要となるので、勉強して損はありません。

しかし、どのくらいの意気込みで勉強したら良いのか迷う医学部生が多く、実際に他の科に比べて勉強時間が少ないことから苦手意識を持つ方も多いのです。

そもそも医師国家試験に合格するためには、❝いかに皆が解ける問題を取りこぼさないか❞というものがあります。

マイナー科目といえども、直近の過去5年間で出題されていたような問題に目を通しておくのは必須で、他の受験生もしっかり対策をして臨んでくるため、ここを怠ってしまうと差をつけられてしまいます。

出題数が少ない分、少し勉強していれば解ける問題が多いのもまた事実です。

細かい知識を求め続けるときりがないので、まずは誰もが知っているであろう、基本的な知識から身につけていくと良いでしょう。

MEDICALAIGOALの生成AI学習なら、AIが過去問から次の試験に出やすい問題を推測し、マイナー科目も最短の勉強時間で学びつくして身に付くように、勉強していく中でより高性能の分析を行って補助してくれるのです。

時間が無い時などは、ソフトで出題される問題だけでも完璧に理解するつもりで利用していただくと良いと思います。

1日数十分でも良いのでマイナー科目に充てていくことで、随分と余裕を持てるはずです。

医学部では、他の学部と比べて留年してしまう方が非常に多いことは有名かと思います。

無事に次の学年に上がることが出来るのか?毎年が勝負であり、テスト期間は受験生時代のように勉強漬けの毎日になってきます。

また、大学によっては5年生のところもありますが、多くは6年生に卒業試験を課しています。

医師国家試験とは異なり、自分の在籍する大学独自の問題が出題され、試験範囲は、❝これまで1年生から6年生までの間に、授業で習った事やテキストで学んだ全範囲❞という、膨大な内容から出される為、事前に十分な対策が求められます。

科目数で言うと20~30科目にもなり、これらの科目の試験を数週間から数ヶ月かけて行っていくので、長期にわたる集中力も必要となってきます。

問題の難易度についても大学ごとに異なりますが、多くは医師国家試験に準拠した内容となっており、医師国家試験相当、若しくはそれ以上の難易度であったと多くの卒業生が語っています。

先輩方が残した過去問を入手することが可能ならば、是非とも過去問は積極的に解いていきましょう。

医師国家試験対策と卒業試験は出題範囲も難易度も似ていますし、期末テストの度に頭に詰め込んだ知識は、そのまま活かされていきます。

どの試験対策も双方にとって役立つので 無駄になることはありません。

万が一卒業試験で大学側が決めた合格基準を満たすことが出来なかった場合、医師国家試験の受験資格を失うといった決まりがあり、卒試留年と言われたりもします。

近年、私立大学では卒業試験の難易度の高さによって6年次の留年、若しくは放校が決定する学生さんの割合が高まっているようですので油断は禁物です。

MEDICALAIGOALの生成AI学習を使えば、膨大な医学知識もテンポよく覚えて苦手を克服でき、十分に突破が可能となるでしょう。

MEDICALAIGOALの生成AI学習のような学習サポートツールだけでなく、AI技術は急速に進化して、医療分野でもその応用が広がっています。

特に画像診断やデータ解析の分野で大きな成果を上げていて、例えばCTスキャンやMRIなどの画像を解析し、異常を検出してくれる能力が向上していますので、放射線科医をサポートして診断の精度を高めることができます。

またデータ解析においては、電子カルテや診療データを解析し、病気の予測や治療効果の分析に役立っています。

これによって、最適な治療法を提供するためのサポートが可能となりました。

AIが得意な分野は「診断」で、今後も目覚ましい発展を遂げていくと期待できますので、是非とも医師を目指す皆さんには、早い段階からAIに触れていただきたいと思います。

しかし現段階では、CT画像や血液検査、心音図などを取得するためには、患者が病院へ行くことが必要で、AIだけで完結することが出来ていません。

AIが医師をサポートする場面は増えても、医師や病院を代替する日が来るのは現実的に今のところは期待できません。

また、AIであっても誤診する可能性は充分ありますし、あくまでも1つのツールであり機械的な判断に過ぎません。

AIの診断を頼りつつも、そのまま鵜呑みにすることはせず、専門知識や経験に基づいて、その結果を再検討する医師になっていただきたいと思っています。

そのための一歩として、是非ともAI搭載WEBブラウザを使って、まずは医師国家試験を突破してください。

日々忙しい医学部生は、よほど要領を得た勉強法を実行しなければ、なかなか希望する量の勉強を済ませることは難しいのではないでしょうか?

せっかくAIの進んでいる時代に生きているわけですから、使えるものは全て使うつもりで、AIを学習に役立ててみませんか?

医師国家試験は対策が命です。

ネット社会である現代において、WEBブラウザで便利なAI搭載の試験対策があるならば、使わない手はありません。